Der Schritt von der signierten und numerierten Siebdruckauflage zum unlimitierten Plakat in Massenauflage, bei Bedarf jederzeit nachzudrucken, vollzog sich nicht so selbstverständlich, wie es den Anschein haben mag.

Das erste Motiv, das von Beginn an als Plakat konzipiert war, richtete sich gegen die NPD, die Ende der sechziger Jahre zu ersten Wahlerfolgen kam. Mit ihrem martialischen Auftreten erschreckten die Rechtsradikalen nicht nur besorgte Sozialdemokraten. Alle hofften, dass dieser nationalistische Spuk bald vorübergehen möge, was sich als Irrtum erwies. Das Plakat, in kleiner Auflage gedruckt, kam nur sporadisch zum Einsatz. Vereinzelt geklebt, diente es mehr der Selbstvergewisserung, als dass es eine öffentliche Wirkung entfaltete.

Zur Konfirmation

Zu einer Richtungsentscheidung wurde ich 1970 durch den Umgang mit dem Motiv »Zur Konfirmation« gezwungen. Anlässlich meiner eigenen Konfirmation hatte ich Albrecht Dürers »Betende Hände« gleich in mehreren Ausführungen und Materialien geschenkt bekommen.

Ursprünglich gab es nur die Grafikauflage, auf Karton gedruckt und von 1/100 bis 100/100 numeriert. Es war das erste einer Folge von sechs Blättern zu Dürermotiven. Obwohl mit 35 Mark der Einstiegspreis gegenüber vergleichbaren Blättern anderer Künstler äußerst bescheiden war, fanden sich kaum Käufer. Dagegen hörte ich öfter die Frage, ob es dieses Motiv nicht als Plakat gäbe. Für fünf Mark würde man es gern erwerben, Signatur und Numerierung seien durchaus verzichtbar. Die traditionellen Vertriebswege des Kunstmarktes kamen für solche Pfenniggeschäfte jedoch nicht mehr in Frage.

So ergab sich schon aus ökonomischen Gründen ein gewisser Zwang, ganz neue Absatzwege zu suchen. Es war daher ein notwendiger Schritt, den inzwischen als zu eng empfundenen Galerierahmen zu verlassen und künftig mit unbegrenzten Druckauflagen im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße zu gehen, einer auch für mich bis dahin weitgehend unbekannten Öffentlichkeit. Zwar gehörte zu jener Zeit die revolutionär anmutende Parole »Die Kunst auf die Straße tragen« für viele Künstlerkollegen zum wohlfeilen theoretischen Standardrepertoire. Doch in den meisten Fällen blieb es bei einer Ankündigung, weil schon der nächste Regen das hehre Vorhaben zunichte machen konnte. Ich dagegen wollte es genau wissen.Zur Konfirmation, 1970

Sozialfall

Das nächste Motiv aus der Reihe der Düreradaptionen existiert zwar zusätzlich noch als Grafikauflage, ich habe es aber gleich als Plakat angelegt, bestimmt für eine konkrete Öffentlichkeit. Es galt zu testen, ob derlei Botschaften, die weder für ein Produkt noch für eine Veranstaltung werben, in der Alltagswelt überhaupt wahrgenommen werden. Ich suchte deshalb nach einem geeigneten Ort für meine erste Plakataktion. 1971 bot sich Nürnberg als ideales Testgelände an: Die ausufernden Feierlichkeiten aus Anlass des Dürerjubiläums verlangten geradezu nach einem Kontrapunkt. Das 1514 entstandene Bildnis von Dürers 63jähriger Mutter in der offiziellen Ausstellung als Ikone abendländischer Kultur Gegenstand allgemeiner Verehrung wurde via Plakat in eine anonyme Öffentlichkeit zurückgeholt, die Dürer zu seinen Lebzeiten nicht fremd war. Wie überliefert ist, hatte er keine Scheu, seine Blätter auf dem Nürnberger Markt durch seine Frau verkaufen zu lassen.

Versehen mit einer provozierenden Frage ließ ich das Motiv auf eigene Rechnung an 330 Litfaßsäulen der Stadt anschlagen, was für zehn Tage 480, Mark kostete. Der Auftrag zur Plakatierung an die Stadtreklame Nürnberg GmbH kam nicht von mir, sondern von der »Steidl Werbung« meines Freundes Gerhard Steidl aus Göttingen, denn ich wollte bewußt nicht als Künstler öffentlich in Erscheinung treten. Die Nürnberger Ausgabe der Abendzeitung schrieb am 14. Mai 1971: »Die Telefone bei der Stadtreklame glühten. Alle wollten wissen, was das eigentümliche Plakat zu bedeuten hat. Die Antwort war kurz: ‚Das wissen wir auch nicht!’ Nicht anders erging es dem mit Briefen und Anrufen überschütteten Presseamt der Stadt, dem Kulturdezernat und den Männern der Planungsgruppe Dürer-Jahr.« Bis zu 200 Leute täglich erkundigten sich bei der Stadtverwaltung nach dem Hintergrund des Plakatanschlages.

Was ich nicht wußte: Zur gleichen Zeit fand in Nürnberg eine Tagung des Haus- und Grundbesitzer-Vereins statt. Die örtlichen Jusos nahmen die Plakataktion kurzerhand in Dienst für ihre Flugblattkampagne gegen die Wohnungsvermittlung durch Makler. Die Aktion hatte sich ganz in meinem Sinne selbständig gemacht und entfaltete ihr vitales Eigenleben. Das Experiment, über dessen Ausgang ich mir keineswegs sicher sein konnte, war geglückt. Von da an gab es kein Zurück mehr in die beschützenden Räume des traditionellen Kunstbetriebs.

Werner Hofmann beschreibt in seinem Buch »Wie deutsch ist die deutsche Kunst« die Wirkung des Dürer-Mutter-Plakates so: »Klaus Staeck provozierte mit seiner Wort-Bild-Montage eine zweifache Verunsicherung, das heißt, er nahm am Kunstwerk und den Betrachter-Passanten einen enttabuisierenden Test vor. Zum einen stellte sein Überfall auf den Rezipienten dessen soziales Gewissen auf die Probe, zum andern entzog er ein berühmtes Meisterwerk der schützenden musealen Aura, um zu erfahren, ob es sich mit einem ausserkünstlerischen, obendrein zeitgenössischen Thema belasten lässt. Verfechter der unantastbaren Kunstsphäre reagierten entrüstet. Darf man Dürer polemisch missbrauchen? Wo bleibt dann der Eigensinn des Kunstwerks, seine Selbstbezüglichkeit? Solche Einwände von rechts entsprachen nicht nur dem Reizklima der ausgehenden sechziger Jahre. Sie rührten an dem Kunstbegriff, der sich der ästhetischen Reflexion verdankt und auf Kant und Hegel zurückgeht. Kunst rechtfertigt sich demnach nicht mehr als instrumentales Zeichen eines Glaubensbekenntnisses, sondern als Anlass für die denkende Erörterung der ‚Gesichtspunkte’, denen das Kunstwerk seine Entstehung verdankt. Hegel formuliert das so: ‚Die Kunst ladet uns zur denkenden Betrachtung ein, und zwar nicht zu dem Zwecke, Kunst wieder hervorzurufen, sondern, was die Kunst sei, wissenschaftlich zu erkennen.’ «

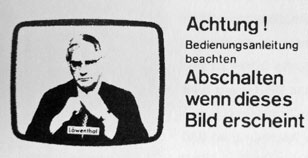

Achtung! Bedienungsanleitung beachten

Die Nürnberger Plakataktion hatte den Beweis erbracht, daß mit einem auf den ersten Blick befremdlich wirkenden Motiv im Rahmen eines kulturellen Ereignisses Aufmerksamkeit zu erreichen ist. Es galt, diese positive Erfahrung auf ihre Tauglichkeit im alltäglichen politischen Raum zu überprüfen.

Das geschah mit dem 1971 konzipierten Löwenthal-Aufkleber. Gerhard Löwenthal, ein stockkonservativer Fernsehmoderator, reizte jahrelang in seinem allwöchentlichen ZDF-Magazin politisch Andersdenkende in schier unerträglicher Weise. Als bekennender »kalter Krieger« führte er seine Propagandafeldzüge verbissen bis in die Wohnzimmer der Deutschen in West und Ost. Mit nie erlahmender Inbrunst zog er vor allem gegen die durch die Ostverträge eingeleitete Entspannungspolitik Willy Brandts zu Felde.

Der kleine Aufkleber mit Löwenthals Konterfei in typischer Pose gab sich bewusst den Anschein einer realen Gebrauchsanweisung. Den ersten Testlauf startete ich zusammen mit Freunden in Heidelberger Kaufhäusern. Ein Voraustrupp versah die zum Kauf angebotenen Fernsehgeräte unbemerkt mit dem kleinen Sticker, eine nachfolgende Gruppe trat als Kaufinteressent auf. Beiläufig erkundigten sich die potentiellen TV-Käufer nach dem ihnen »bis dato unbekannten Aufkleber«. Ob denn derlei Warnungen von dem Gerätehersteller oder dem Kaufhaus stammten, wurde gefragt. Verwirrt durch die unverkennbar amtlich anmutende Botschaft, versicherten die ratlosen Verkäufer, dass ihnen zwar diese Hinweise noch gar nicht aufgefallen seien, es damit aber wohl seine Richtigkeit habe.

Der ursprünglich als Beilage für einen Kalender in bescheidener Auflage von 200 Stück gedruckte Aufkleber erfreute sich über die Jahre einer wachsenden Beliebtheit. Als Löwenthal mit dem Ende des kalten Krieges seinen Sendeplatz widerstrebend räumen musste, war die »Bedienungsanleitung« in mehr als 120000 Exemplaren unter das Fernsehvolk gestreut.

Löwenthal wurde einmal auch Gegenstand eines Plakates. Vor den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus 1975 war unter dem Namen »Bund Freies Deutschland« eine neue Partei gegründet worden. Bei der ersten öffentlichen Kundgebung dieser als »Vierte Partei« Deutschlands apostrophierten Vereinigung traten neben Löwenthal der Verleger Axel Cäsar Springer und der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß auf. Die Kritik an der Entspannungspolitik sollte der Ausgangspunkt einer Bewegung werden, um die sozialliberale Regierungskoalition in Bonn zu Fall zu bringen, doch nachdem der Einzug ins Abgeordnetenhaus gescheitert war, löste sich diese seltsame Partei bald wieder auf.

Warum eigentlich nicht?

Ebenfalls 1971 erschien mein erstes Plakat zum Thema Umweltzerstörung. Aus einem langen Artikel im Spiegel Nr. 38/1970, der sich mit dem Leverkusener Bayer-Konzern befasste, nahm ich die beiden entscheidenden Absätze und druckte sie in ein Kölnpanorama, das den Bericht als visuellen Beleg ergänzte. Auch wenn die künstlerische Auseinandersetzung mit ökologischen Fragen zu dieser Zeit kaum auf Interesse stieß, gehört die Beschäftigung mit Umweltproblemen seitdem zu meinen zentralen Themen. Über fünfzig Motive sind im Laufe der Jahre dazu entstanden.

Wir sind für die Ostverträge

Unmittelbar nach dem Amtsantritt der sozialliberalen Bundesregierung 1969 begannen die Verhandlungen, um nach der von Adenauer betriebenen Westintegration zu einem Ausgleich mit dem Osten zu kommen. Wichtige Stationen dieser neuen Ostpolitik waren der Moskauer Vertrag vom 12. August 1970 und der Warschauer Vertrag vom 7. Dezember 1970. Um diese Ostverträge, die die Unionsparteien rigoros ablehnten, wurde in der westdeutschen Öffentlichkeit erbittert gestritten. Als Architekten der Ostverträge sahen sich Willy Brandt und auch Egon Bahr besonders perfiden Angriffen ausgesetzt. Höhepunkt der Auseinandersetzung war der am 27. April 1972 vergeblich unternommene Versuch, die Regierung Brandt/Scheel auf parlamentarischem Wege zu stürzen. Die Ratifizierung der Verträge, Voraussetzung für das Inkrafttreten des Berlin-Abkommens, fand schließlich am 17. Mai 1972 statt.

Meine wiederum selbst finanzierte Plakataktion an den Anschlagsäulen von Heidelberg und Bonn im März/April vor der entscheidenden Lesung im Bundestag löste überaus heftige Reaktionen aus. So beschwerte sich eine Bürgerin in einem offenen Brief an den Heidelberger Oberbürgermeister Reinhold Zundel: »Diese Plakate sind eine Infamie. Hier werden Tote, die sich nicht wehren können, in verabscheuungswürdiger Weise missbraucht. Wo bleibt die Würde des Todes?« Ein Leserbriefschreiber antwortete am 7. April 1972 in der Rhein-Neckar-Zeitung: »Da auch ich einen Sohn im Zweiten Weltkrieg verloren habe, kann ich nicht verstehen, dass dieses Plakat die Toten entwürdigen würde. Es ist doch im Sinne unserer Gefallenen, dass man sich dafür einsetzt, daß nicht nochmals so viele junge Menschen ihr Leben einsetzen müssen für einen Dritten Weltkrieg.« Von keinem meiner Plakate wurden so viele Raubdrucke verbreitet wie von dem Ostverträgemotiv. Da auf den nachgedruckten Plakaten mein Impressum unterschlagen wurde, musste ich mich deshalb noch zahlreicher Ordnungswidrigkeitsverfahren erwehren, die verschiedene Regierungspräsidien wegen illegalen Plakatierens und Verstoßes gegen die Pressegesetze gegen mich einleiteten.

Wie sich die Bilder gleichen

Der ewig am Horizont lauernde Russe gehört zum Standardrepertoir konservativer Agitation. Im heftigen Meinungsstreit um die Ostverträge reizte die frappierende Ähnlichkeit zwischen einem NPD-Plakat aus dem Jahre 1972 und einem CDU-Plakat von 1953 zur Gegenüberstellung in einem Bild.

Rund 10 000 Aufkleber sorgten für eine weite Verbreitung meines Motivs. Der Bayernkurier schrieb am 7. Oktober 1972: »An Litfaßsäulen in Berlin wurden CDU-Plakate durch einen Aufkleber verunstaltet, mit dem der Versuch unternommen werden sollte, eine ‚geistige Verwandtschaft’ zwischen CDU und der rechtsradikalen NPD zu konstruieren … Die CDU in Baden-Württemberg charakterisierte dieses Verhalten als ‚beachtliches politisches Gaunerstück, …« Deutsche Arbeiter 1972 war auch das Jahr der Wählerinitiativen; die heftigen politischen Auseinandersetzungen provozierten ein bis dahin nicht erlebtes Bürgerengagement. Diese »Einmischer« wie die Sozialdemokratische Wählerinitiative mit ihrem Motto »Bürger für Brandt« verlangten nach Bildern, und so waren neben Untergliederungen der SPD und der Liberalen vor allem diese Gruppen die Hauptabnehmer meiner beiden bisher auflagenstärksten Plakate »Die Reichen müssen noch reicher werden. Deshalb CDU« (44000 Exemplare) und »Deutsche Arbeiter! Die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen« (75000 Exemplare).

Beide Plakate blieben bis in den Bundestagswahlkampf 1998 aktuell, da sich die Vermögensverhältnisse ständig zugunsten weniger verschoben haben. So besaßen am Ende der Kohl-Ära ein Prozent der Bevölkerung allein 25 Prozent des Volksvermögens.

Das »Arbeiter«-Plakat ist mein mit Abstand bekanntestes Motiv. Eine Repräsentativumfrage nach der Bundestagswahl 1972 ergab, dass es 9,1 Prozent der Erwachsenen kannten. Kaum ein anderes war allerdings auch so vielen Missverständnissen ausgesetzt. Während einer von Alexander von Berswordt-Wallrabe 1980 im Bochumer Schauspielhaus organisierten Gesprächsrunde kam der Kunsthistoriker Max Imdahl gleich auf mehrere verschiedene, völlig legitime Deutungen des Plakatinhaltes.

Auch Arbeiter, die meine Aussage wörtlich nahmen, machten mir bittere Vorhaltungen, weil ich die falsche Behauptung verbreiten würde, es gäbe tatsächlich Arbeiter, die eine Villa im Tessin hätten. So wären Ludwigshafener Jusos von sozialdemokratischen Arbeitern fast verprügelt worden, als sie mit diesen Plakaten vor den BASF-Toren eine Flugblattaktion starten wollten.

Eine überraschende Interpretation erfuhr das Motiv, als der Stern in seiner Ausgabe vom 5. April 1973 eine Beziehung zwischen meinem Plakat und der Tessiner Villa von Albert Vietor, dem ins Gerede gekommenen Chef der gewerkschaftseigenen Baugesellschaft »Neue Heimat«, herzustellen versuchte.

Der ursprüngliche Anlass für das »Arbeiter«-Plakat war eine Verleumdungskampagne aus dem Umfeld der CDU gegen die SPD. Postfachadressen sogenannter »Staatsbürgerlicher Vereinigungen«, die sich als »Wählerinitiativen« ausgaben, schürten in zahlreichen aufwendigen Zeitungsanzeigen mit teilweise perfiden Unterstellungen die Angst vor einem Wahlsieg der Sozialdemokraten. Die SPD so wurde unterstellt würde auch nicht davor zurückschrecken, den Leuten ihr Häuschen streitig zu machen. Jede Gegenoffensive nach dem Motto »Niemand will etwas wegnehmen« wäre kontraproduktiv gewesen, weil sie diese offensichtliche Lüge nur weiter verbreitet hätte.

Die satirische Übertreibung bis ins Absurde schien mir deshalb die angemessenste und effektivste Antwort auf diese bösartige Kampagne. So kam es, dass viele mein Plakat wie einen Befreiungsschlag empfanden, es massenweise bestellten und vor allem auch klebten.

Die Steidl-Connection

Auf irgendeinem Wege auf meine Drucke aufmerksam geworden, tauchte 1970 in meiner Heidelberger Zweiraumarbeitswohnung ein junger Mann aus Göttingen auf, der eine Siebdruckanlage besaß, und bot mir seine fachlichen Dienste an. Immer auf der Suche nach guten Druckern kam es schnell zu einer intensiven Zusammenarbeit.

Steidl war und ist zu jeder Zeit mehr als ein guter Drucker. Uns verbindet inzwischen völlig aufeinander eingespielt eine kongeniale Arbeitsfreundschaft. Jeder hat am Endprodukt Plakat, Postkarte, Aufkleber oder Dokumentation seinen ganz persönlichen Anteil. Wie oft habe ich nur eine ldeenskizze nach Göttingen geschickt oder gefaxt, gelegentlich nur eine Idee am Telefon beschrieben, und nach wenigen Rücksprachen zu Aufbau, Farben und Schrift erhielt ich die fertigen Plakate.

Durch die anfangs noch engere Verzahnung beider Betriebe nahm ich zu jeder Zeit auch an Steidls unbändigem Innovationsdrang in Sachen ultimativer technologischer Standards teil. Die Erfindung des Telefaxgerätes ermöglichte uns einen technisch-künstlerischen Sprung nach vorn. Die durchaus produktive räumliche Distanz Heidelberg-Göttingen war nun in Sekundenschnelle zu bewältigen. Da wir zu den ersten privaten Nutzern dieser revolutionären Neuerung gehören, werden wir inzwischen als Faxpioniere gefeiert. Dabei ist der jeweilige technologische Vorsprung kein Selbstzweck, sondern garantiert höchste handwerkliche Qualität der verschiedensten Drucksachen und äußerst produktives Arbeiten.

Quelle: Klaus Staeck, „Ohne Auftrag. Unterwegs in Sachen Kunst und Politik“ , Steidl Verlag Göttingen 2000