Kolumne vom 01.04.2021.

Das Beuys-Jahr hat kaum begonnen, da schreiben sich weite Teile des Feuilletons schon in Rage: „Mal sehen, wie der Tote das überlebt.“ (Süddeutsche). Zu fragen bleibt: Ist die Befürchtung angebracht? Zum 100. Geburtstag dieses Universalkünstlers, mit dem ich gut zwei Jahrzehnte in produktivem Lachen wie im politischen Streit verbracht habe, finde ich mich selbst als überlebender Zeitzeuge wieder, der den „Schamanen“, den „Revolutionär“, den „Mystiker“ vor dem Rest seiner blinden Verehrer wie vor den Drachentötern unter seinen Biographen in Schutz nimmt. In einem Nachrichtenmagazin fragt eine Autorin ob Beuys heute nicht in der Nähe „ökobewegter Impfgegner“, die „gemeinsam mit Rechtsextremen gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren“ zu finden wäre. Ein anderer Autor setzt ihm den Aluhut der Esoteriker auf. Wer jetzt nicht in das Beuys-Bashing einstimmt, macht sich inzwischen anscheinend verdächtig.

Es fällt offenbar zunehmend schwer zu akzeptieren, dass Biographien nicht nach nur heute geltenden Leitlinien und einer vermeintlich reinen Lehre als auch Sprache verlaufen. Es stimmt, Beuys war im zweiten Weltkrieg Stuka-Flieger, in seiner Weltanschauung hatte er (wie manch andere Künstler auch) einen Hang zu Rudolf Steiners anthroposophischem Denken und er vertraute eher auf eine Art antiparlamentarische direkte Demokratie als auf das traditionelle Parteiensystem. Deshalb nahm er es den Grünen auch übel, dass sie sich aus der ökologischen Bewegung in eine „stinknormale Partei“ (Beuys) verwandelten, wenngleich ihn ein aussichtsreicher Listenplatz für den Bundestag schon gereizt hätte, den sie ihm jedoch während der entscheidenden Delegiertenkonferenz verweigerten.

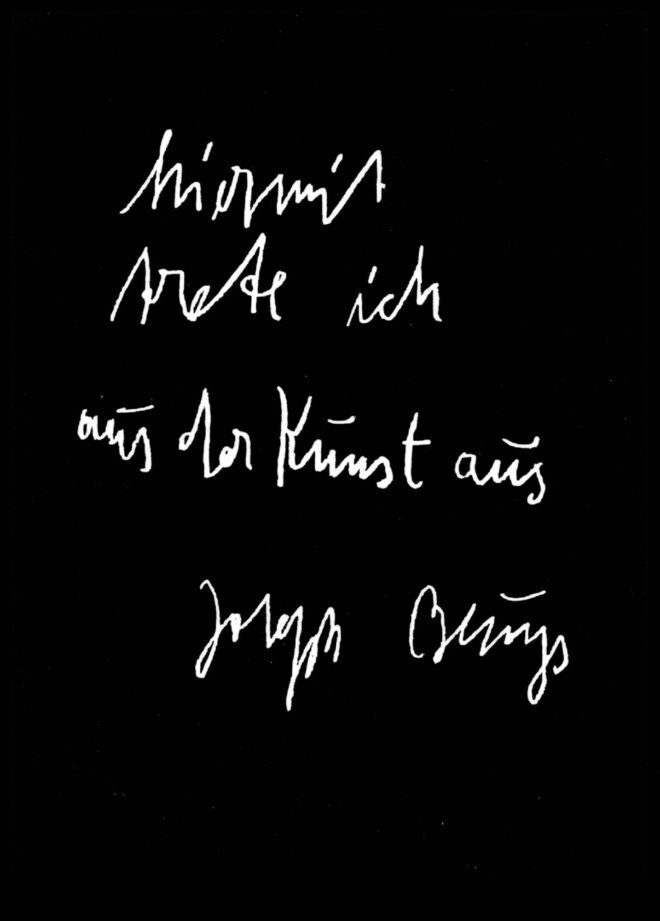

Joseph Beuys war, bei allem, was man ihm heute unterstellt oder berechtigt vorhalten mag, ein inspirierender Ideengeber, der Menschen für gesellschaftliche Probleme sensibilisieren wollte. Dabei war er kein doktrinärer Weltverbesserer – wichtig war für ihn, die Welt zu verändern, weil er die ökologischen Gefahren schärfer sah als jene, denen es nur um die weiteren Aufschwünge des Wirtschaftswunderlandes ging. Darin waren wir uns früh einig. Sein legendärer Spruch „Hiermit trete ich aus der Kunst aus!“ war die Absage an eine Kunst, die sich als elitär verstand und zelebrierte. Seine Aktionen waren immer auf das möglichst breite Publikum gerichtet. Für ihn war Kunst kein Wandschmuck, sondern Lebenselixier, eine Möglichkeit, eigene Kreativität einzubringen, ohne dass man gleich selbst zum Künstler werden muss. Kunst als soziale Plastik, als soziales Projekt – das ist eine seiner Kernideen.

Ich half mit Postkarten, Plakaten und multiplen Objekten – alles zu Dumpingpreisen, würde man heute sagen – Beuys Ideen in Auflagen, die in die Tausende gingen, unter die Leute zu bringen. Seine Offenheit des Kunstbegriffs deckte sich mit meinen Intentionen. Deshalb half ich ihm auch gemeinsam mit Heinrich Böll bei der Verwirklichung seiner Idee einer „Freien Hochschule für Kreativität und interdisziplinäre Forschung“, sowie der Realisierung des Kasseler „7000-Eichen“-Projektes. Als überzeugter Sozialdemokrat hätte ich gewiss nicht derart intensiv mit einem „braunen Apologeten“ – oder gar „Hitlerjungen“ – zusammengearbeitet, zu dem ihn einige postum machen wollen. Beuys bleibt für viele der große Anreger, der herausforderte, sich mit der eigenen Rolle in der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Es heißt zu Recht, seit Beuys rede man anders über die Kunst.

Die Kolumne erschien am 1. April 2021 in der Berliner Zeitung und in der Frankfurter Rundschau.