Große deutsche Firmen erpressen in der Corona-Krise den Staat

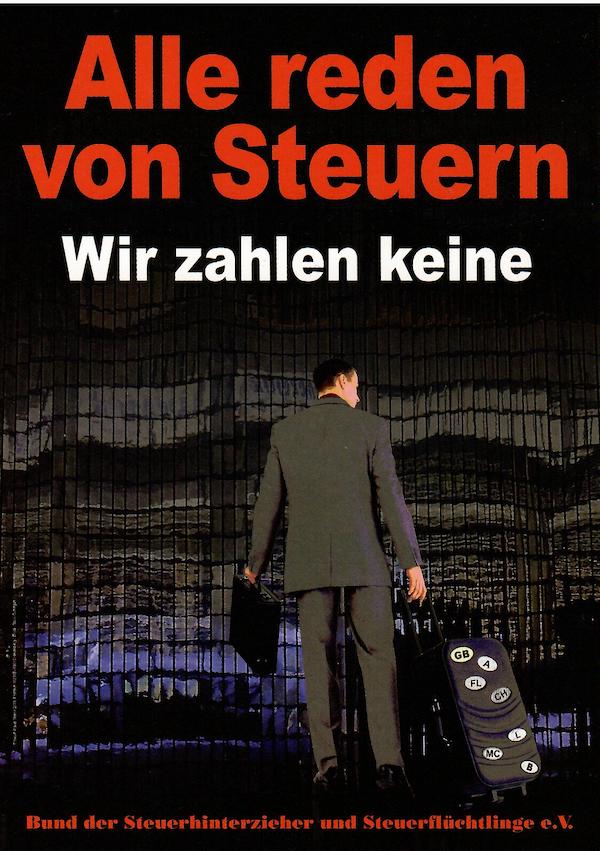

Viele Unternehmen bitten derzeit um Staatshilfen. Doch manche tummeln sich gleichzeitig auf beliebten Steuer-Sparplätzen. Wir müssen besonders auf jene achten, die in der Corona-Krise nach dem Staat rufen, den sie vorher kleinhalten wollten. Kolumne vom 14.5.2020

„Die Starken werden stärker werden, die Schwachen werden schwächer“, so beschrieb dieser Tage der Präsident des deutschen Chemieverbandes unverblümt „das brutale Gesetz der Krise“. Die Rede ist von Unternehmen, die auf Finanzhilfen des Staates oder Bankenkredite angewiesen sind, um ihre Existenz zu sichern. Aber es geht auch um ganze Regionen, die aus eigener Kraft kaum in der Lage sein werden, sich aus gewaltig wachsenden Verschuldungen zu befreien, ohne in neue Abhängigkeiten zu geraten. Andere, die sogenannten Starken, bringen Lobbyisten in Stellung, verweisen auf ihre strategische Bedeutung und ihr Druckpotenzial auf politische Entscheidungsträger.

Auf diese „Starken“ müssen Politik und Öffentlichkeit in nächster Zeit besonders achten, wenn großzügig Kredite und Vergünstigungen, Entlastungen von Umweltauflagen und Steuermilde verteilt werden. Sie nennen es „intelligente Wirtschaftsstrategie“. Ich halte ihren Erfindungsreichtum für Nötigung bis Erpressung. Um des sozialen Friedens willen ist jedenfalls strikt durchzusetzen, dass Firmen, die Hilfsgelder beanspruchen, Aktionären keine Dividenden und den Vorständen keine Boni auszahlen.

Aber wie steht es um die Verlagerung von relevanten Betriebsteilen in europäische und überseeische Steueroasen, auf die der deutsche Fiskus keinen Zugriff hat? Von Briefkastenfirmen zu reden, halte ich für eine schamlose Untertreibung, wenn der Briefkasten als steuerlicher Hauptwohnsitz gelten kann. So hat die Meyer-Werft in Papenburg mit der weltweiten Stilllegung der Kreuzfahrtschiff-Riesen große Probleme, neue Aufträge der Reedereien zu bekommen. Gezahlt wird in der Regel nach Stapellauf, und wenn die zwei Superschiffe in diesem Jahr nicht mehr den Weg in die Nordsee schaffen, hat Meyer ein milliardenschweres Problem, weshalb die Werft eine angemessene Unterstützung durch das Land Niedersachsen erwartet. Dumm nur, dass die Firma vor fünf Jahren ihren offiziellen Sitz nach Luxemburg verlegt hat. Nehmen wir mal an, die freundlichen Steuersätze im Großherzogtum wären der Grund für den fiktiven Umzug gewesen, dann geschah das zum Schaden für den niedersächsischen Steuerzahler, der jetzt einspringen soll. Immerhin stehen 3500 feste Arbeitsplätze und ebenso viele Stellen für Leiharbeiter auf dem Spiel.

Auch Malta ist ein beliebter Steuer-Sparplatz, um riesige Summen deutschen Finanzämtern zu entziehen. Die Lufthansa hat ihre Pensionskasse, das Flugzeug-Leasingeschäft und weitere Bereiche statt am Firmensitz Köln in Malta registriert. Nun erwartet sie nicht nur rund zehn Milliarden Kredithilfe, sondern auch den Eintritt des deutschen Staates als Kapitalgeber, um die Fluggesellschaft mit einer reduzierten Zahl von Arbeitnehmern überleben zu lassen.

Auch Sixt, Deutschlands größter Autovermieter, nutzt Malta als steuergünstigen Sitz für seine lukrative Finanzservice-Firma. Zweifellos fährt Sixt wegen des Null-Geschäfts an Flughäfen und der Reiseeinschränkungen seit zwei Monaten enorme Verluste ein. In der Süddeutschen las ich Sprüche von Erich Sixt aus besseren Tagen: Er halte das deutsche Steuersystem für „aberwitzig“, der Staat sei in seiner „Gier nach Geld unersättlich“. Jetzt hat auch Sixt einen 1,5-Milliarden-Kredit beantragt, mehr als zwei Drittel des Darlehens wird von der staatlichen Förderbank KfW erwartet.

Die Kolumne erschien am 14.5.2020 in der Berliner Zeitung und in der Frankfurter Rundschau.