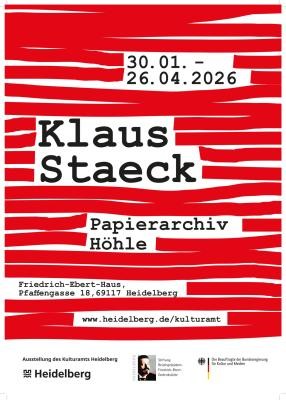

Ausstellung des Kulturamts im Friedrich-Ebert-Haus vom 30. Januar bis 26. April 2026. In Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte Heidelberg würdigt die Stadt mit einer Ausstellung die Arbeit des Heidelberger Künstlers Klaus Staeck.

Eröffnung am 29. Januar 2026 um 19 Uhr

Text des Kulturamts der Stadt Heidelberg zur Ausstellung:

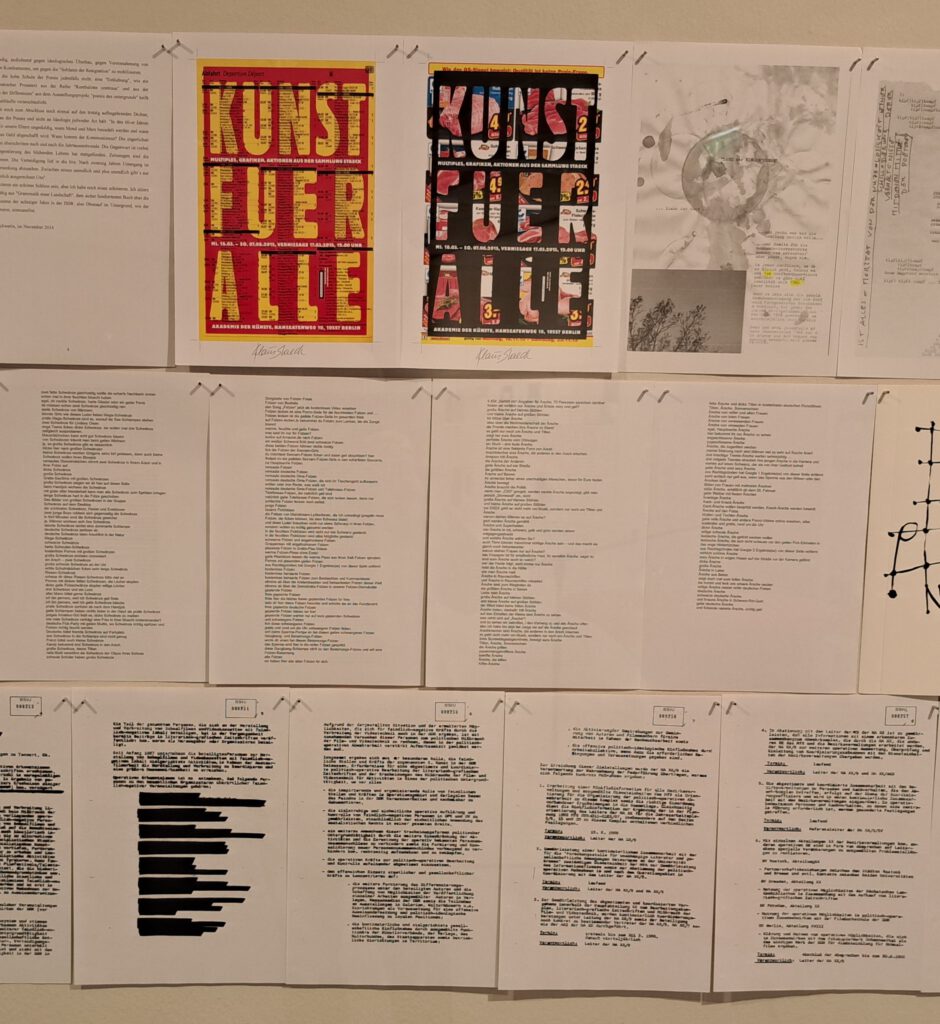

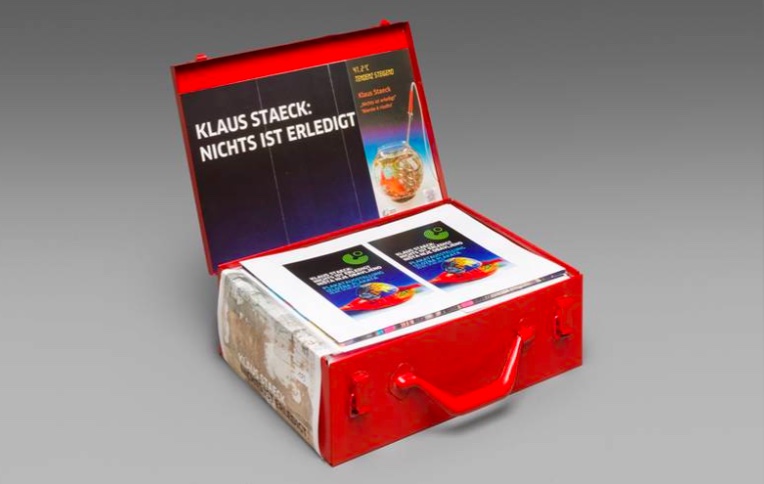

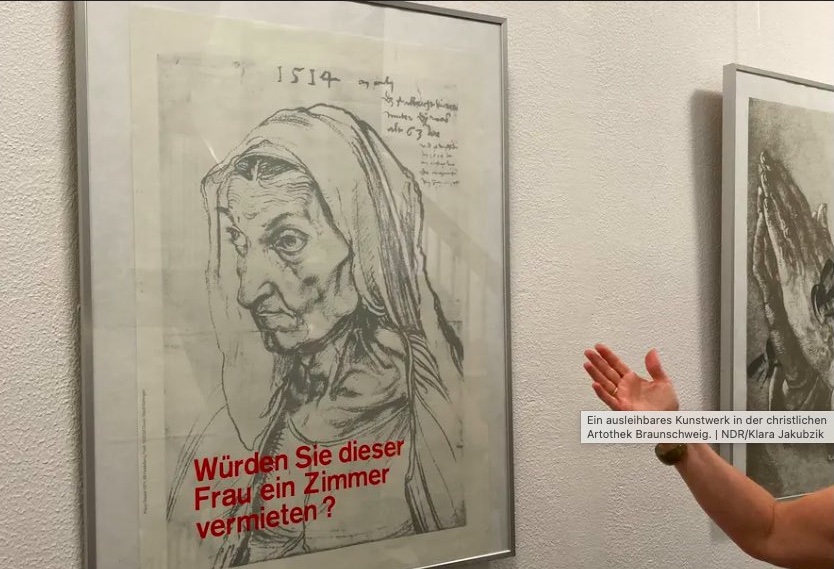

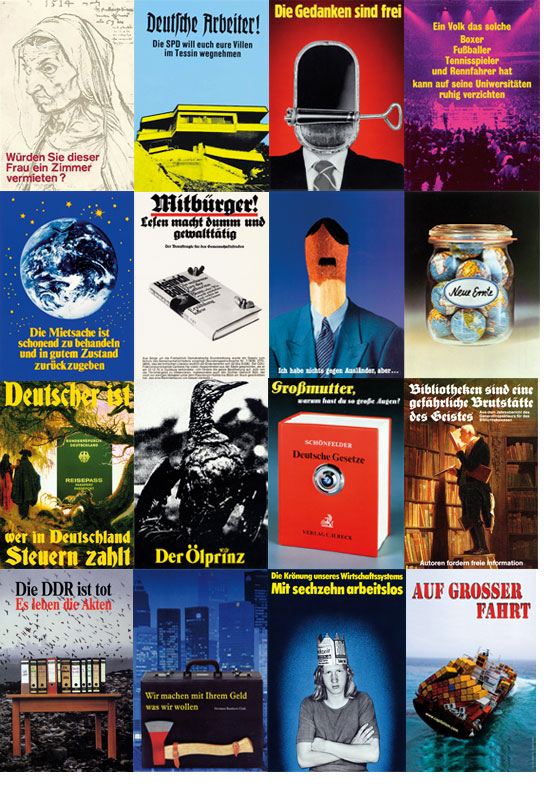

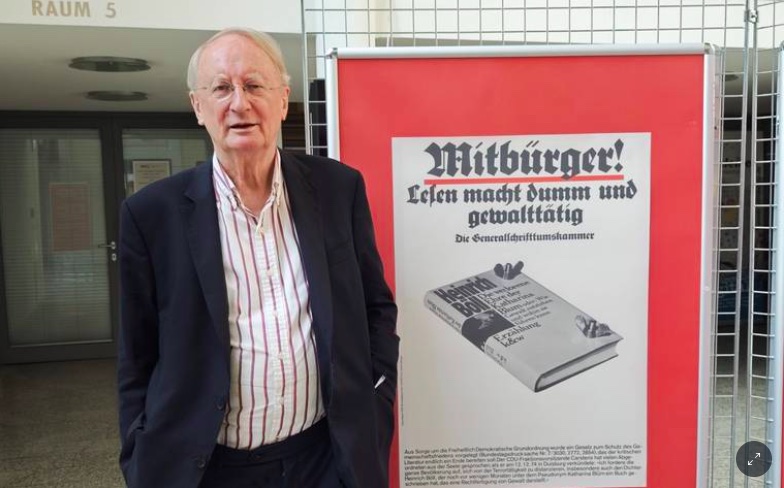

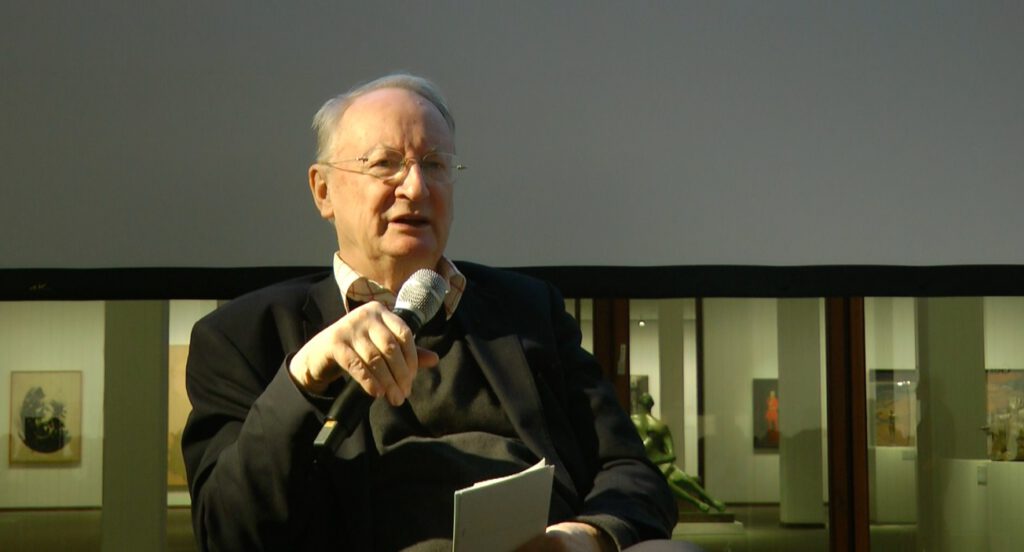

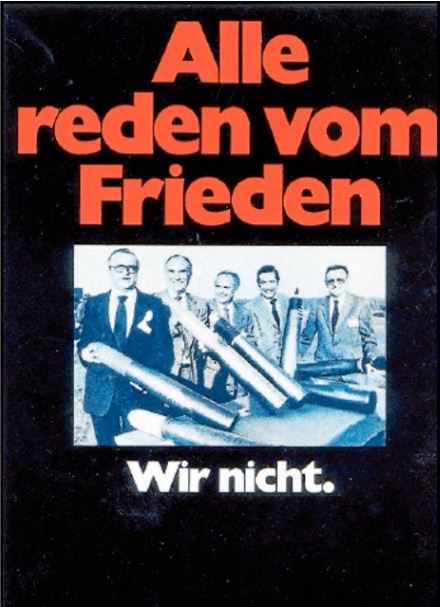

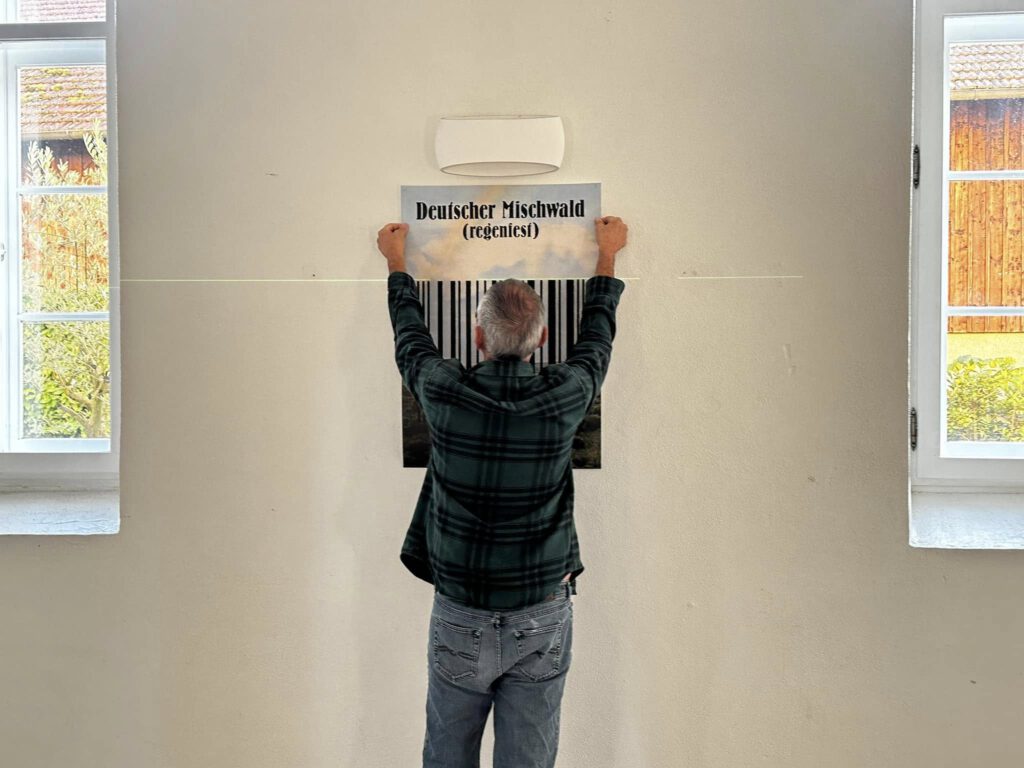

Klaus Staeck (geb. 1938) gehört seit den 1970er Jahren zu den prägendsten Stimmen politischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland. Mit seinen zugespitzten digitalen Bild-Text-Collagen mischte er sich in gesellschaftliche Debatten ein, prangerte politische und soziale Missstände an und setzte sich unter der Devise „Die Kunst findet nicht im Saale statt” nicht zuletzt mit Joseph Beuys für die Demokratisierung der Kunst ein.

Die Ausstellung zeigt Staecks Werk in seiner doppelten Gestalt: als öffentlich wirksame, politische Intervention und als stille, alltägliche Collagepraxis, die aus der Fülle von Verpackungen und Papierrestbeständen schöpft.

Im Zentrum steht die von Staeck selbst so bezeichnete „Höhle“: sein Heidelberger Atelier in der Ingrimstraße – eine dichte Papierlandschaft, gefüllt von gesammelten Postkarten, Ansichtskarten, Werbeprospekten und anderen Druckmaterialien, in der politischer Aktivismus und private Bildfindung ineinandergreifen. Die Ausstellung lädt ein, seine Arbeits- und Materialwelt zu betreten und Klaus Staeck nicht nur als politischen Plakatkünstler, sondern als künstlerischen Chronisten des Alltags kennenzulernen.

Künstlerinnen und Künstler im Dialog

In der Ausstellung werden zudem Collagen des mehrfach international ausgezeichneten Heidelberger Grafikdesigners Götz Gramlich und des Grafikers Maxwell Hathway gezeigt, die auf die enge Zusammenarbeit dreier Heidelberger Grafiker aus unterschiedlichen Generationen verweisen. Klaus Staeck und Götz Gramlich verbindet ihre Beschäftigung mit der Form des politischen Plakats. In den vergangenen Jahren haben sie gemeinsame Aktionen und Ausstellungen realisiert. Auch die klassische Collagetechnik bildet eine weitere gestalterische Verbindung der beiden. Zwischen 2020 und 2022 experimentierten Staeck und Gramlich und Hathaway intensiv mit Collagetechniken.

3D-Scan der ,,Höhle“

In der Ausstellung wird ein digitaler 3D-Scan zu sehen sein, der es erlaubt, Staecks Atelier in der Ingrimstraße virtuell zu betreten und diese besondere Arbeitsumgebung aus nächster Nähe zu erleben.

Im Auftrag des Kulturamts der Stadt Heidelberg hat das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) Karlsruhe über mehrere Monate hinweg ein dreidimensionales digitales Abbild der „Höhle“ geschaffen, um sie im gegenwärtigen Zustand für die Nachwelt als virtuellen Raum zu erhalten. Für die Umsetzung des virtuellen Abbildes wurde ein aufwendiges Hybridverfahren genutzt, bei dem fotogrammetrische Aufnahmen des Raums mit einem 3D-Scan kombiniert wurden. Die Fotogrammmetrie erlaubt die exakte Vermessung von Bildaufnahmen, wodurch diese in der späteren Verarbeitung zum 3D-Modell passgenau zusammengefügt werden können. So wurde es möglich, die „Höhle“ realitätsnah und zugleich erlebbar darzustellen.

Nähere Informationen zum 3D-Scan findet Sie auf der Website des ZKM.

Ort: Friedrich-Ebert-Haus, Pfaffengasse 18, 69117 Heidelberg

Beitrag im SWR: In der Heidelberger Friedrich-Ebert-Gedenkstätte – Klaus-Staeck-Ausstellung „Papierarchiv Höhle“ zeigt den ganzen Künstler (mit Interview)