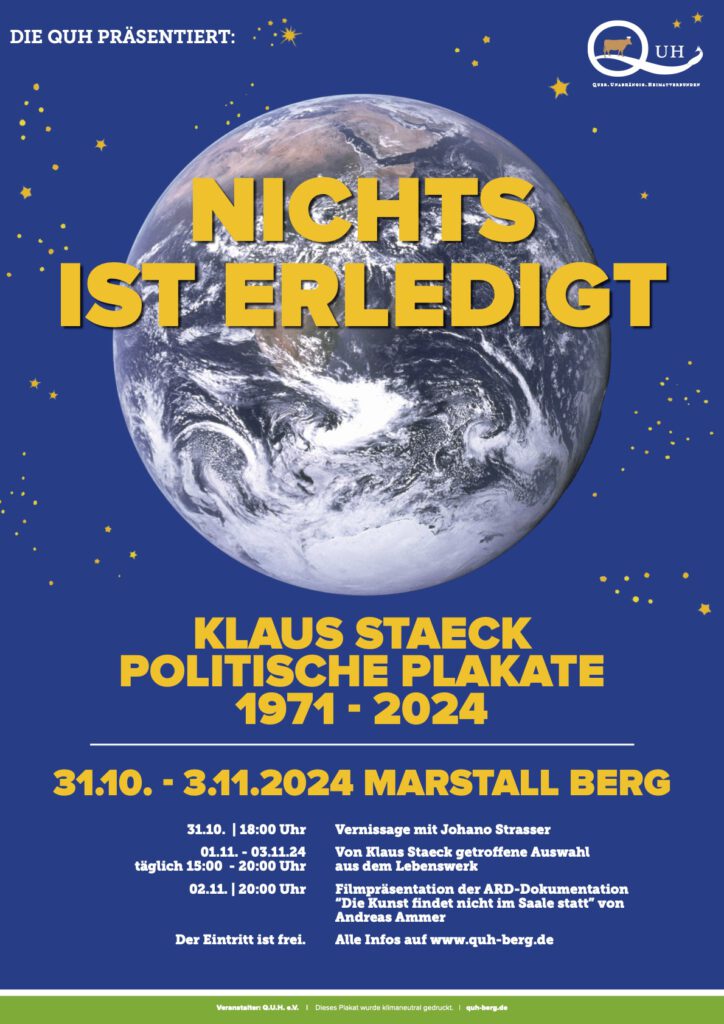

Die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben am 26. September 2024 einen Staatsvertragsentwurf zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks veröffentlicht. Bis zum 11. Oktober 2024 können Anregungen und Anmerkungen zu den Vorschlägen eingereicht werden. Wesentliche Inhalte der Reformvorschläge sind in einer Präsentation zusammengefasst.

Viel Aufmerksamkeit und erste Stimmen des Protests findet eine Empfehlung zur „Stärkung der Zusammenarbeit der öffentlich-rechtlichen Sender“: die mögliche Überführung des Kultursenders 3sat in das Programm von ARTE.

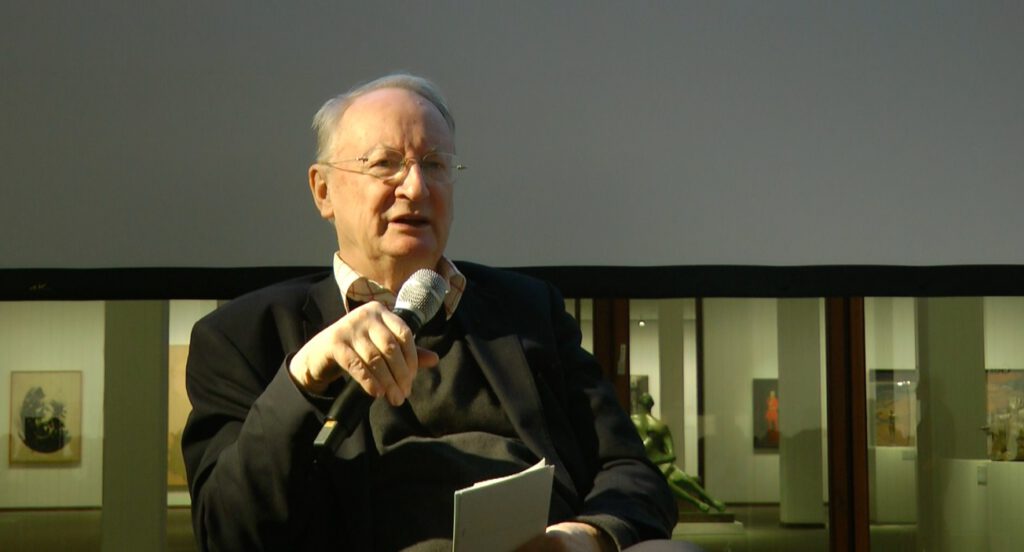

Hierzu die Wortmeldung von Klaus Staeck, der sich als Präsident der Akademie der Künste mehrfach für die Stärkung des Kulturauftrags des öffentlichen Rundfunks öffentlich eingesetzt hat:

Eine Wortmeldung zur Rundfunkreform

Zunächst ist zu begrüßen, dass die Regierungen der Bundesländer endlich einen Staatsvertragsentwurf zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorgelegt haben. Dessen Auftrag soll „qualitativ gestärkt und quantitativ gesenkt“ werden.

In der Tat ist es sinnvoll zu prüfen, ob 70 Rundfunksender dem tatsächlichen Bedarf der Hörerinnen und Hörer entsprechen. Aber es sollte vor allem den Programmverantwortlichen in den Sendern ein entscheidendes Mitspracherecht gewährt werden, wo eingespart wird, wo Doppelangebote vermieden werden könnten.

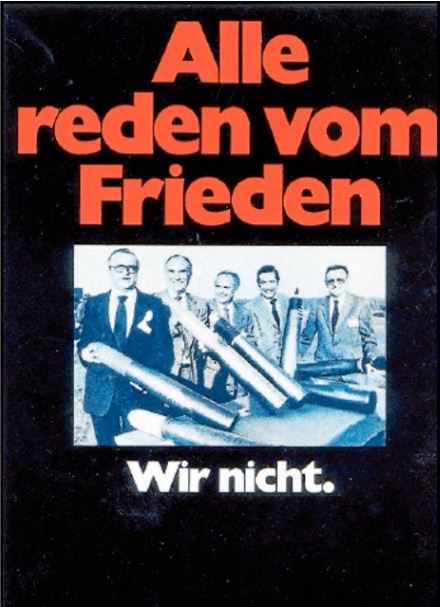

Angesichts einer bereits vollzogenen Reduzierung von Literatur- und Kultursendungen bei einigen Anstalten warne ich davor, mit der Ausdünnung gerade auf dem Feld von Kultur, Bildung und Wissenschaft Brachland zu schaffen.

Mein scharfer Protest – und damit bin ich zum Glück nicht allein – gilt der erklärten Absicht, den Programminhalt von 3sat „teilweise oder vollständig“ in das Programm von ARTE zu „überführen“. Oder klar ausgedrückt: den auf deutsch-österreichisch-schweizer Basis existierenden Kultursender 3sat letztlich zu liquidieren.

Beide Sender haben seit ihrer Einführung vor 40 und 32 Jahren auf beeindruckende Weise ihre Existenzberechtigung bewiesen. So wie der auf einem deutsch-französischen Staatsvertrag mit zahlreichen europäischen Anstalten verbundene Sender ARTE mit einer Vielzahl von Themenabenden, Dokumentationen und Reportagen nicht nur kulturpolitische Aufklärungsarbeit leistet, sondern auch wachsenden antidemokratischen Tendenzen entgegenwirkt, kommt 3sat nicht weniger Bedeutung zu. Allein dessen tägliches Magazin „Kulturzeit“ ist nicht nur für mich sondern für eine Vielzahl von Kollegen aus allen Bereichen der Künste unverzichtbares Informationsprogramm.

Es kann nicht die Absicht der Regierungschefs und -chefinnen der Bundesländer sein, ausgerechnet den Kulturauftrag des ÖRR durch die Streichung eines Kultursenders (getarnt als „Überführung“) in Frage zu stellen.

Es kommt jetzt darauf an, die Rundfunkkommission der Länder aufzufordern, die Vielfalt anspruchsvoller Programmangebote nicht mit leichfertigen Empfehlungen und Beschlüssen einzuschränken! Die Frist für Stellungnahmen zu den Reformvorschlägen ist bis zum 11. Oktober beschränkt. Eine ernsthafte Diskussion und die sich mehrenden Stimmen des Protests gegen eine Schließung von 3sat werden sich nicht mit diesem Datum erledigt haben.

Prof. Klaus Staeck

Heidelberg, den 3. Oktober 2024

_______________________

Widerstand gegen eine „Überführung“. Kolumne in der Frankfurter Rundschau vom 17.10.2024

Akademie der Künste spricht sich gegen die Abschaffung von 3sat unter dem Deckmantel der „Überführung von Inhalten“ aus. Für die Stärkung des Kultur- und Bildungsauftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

Beitrag von Radio 3 des RBB am 9.Oktober zu den Protesten gegen das mögliche Aus von 3sat: Link zur Sendung

Hier können Sie die Petition der Journalistin Katja Riha, gerichtet an die Rundfunkkommission, die Ministerpräsidentenkonferenz und an Kultur-Staatsministerin Claudia Roth, unterzeichnen:

Bereits mehr als 163.000 Unterzeichner!

Die Liste der Erstunterzeichner:

Prof. Dr. Hubertus von Amelunxen (Kunst- und Kulturwissenschaftler)

Rosa Barba (Künstlerin und Filmemacherin)

Gerhart Baum (Politiker)

Renate Liesmann-Baum (Musikwissenschaftlerin)

Sibylle Berg (Schriftstellerin und Politikerin)

Candice Breitz (Künstlerin)

Klaus vom Bruch (Medienkünstler)

Thomas Brussig (Schriftsteller und Drehbuchautor)

Prof. Michael Brynntrup (Filmemacher und Videokünstler)

Prof. Dr. Michael Buback (Wissenschaftler und Buchautor)

Elisabeth Buback (Lehrerin und Buchautorin)

Jan Delay (Musiker)

Alfred Dorfer (Autor, Satiriker / Österreich)

Dr. Julia Draganović (Kuratorin und Kulturmanagerin)

Ute Eskildsen (Fotografin und Kuratorin)

Ines Geipel (Schriftstellerin und Publizistin)

Dr. Rolf Gössner (Jurist und Publizist)

Thomas Florschuetz (Künstler)

Prof. Dr. Hajo Funke (Politikwissenschaftler)

Hubert von Goisern (Musiker, Salzburg / Österreich)

Elke Heidenreich (Autorin)

Renate Herre (Verlegerin)

Kathleen Hildebrand (Journalistin)

Charly Hübner (Schauspieler und Regisseur)

Andreas Isenschmid (Literaturkritiker)

Daniel Kothenschulte (Filmkritiker)

Peter Kraus vom Cleff (Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels)

Prof. Dr. Robert Kudielka (Kunstwissenschaftler)

Jo Lendle (Schriftsteller und Verleger)

Prof. Andreas Magdanz (Fotograf)

Kristof Magnusson (Schriftsteller)

Ulrich Matthes (Schauspieler)

Prof. Bjørn Melhus (Künstler)

Helke Misselwitz (Regisseurin)

Prof. Dr. Rainer Moritz (Literaturkritiker, Literaturhaus HH)

Ersan Mondtag (Künstler und Theaterregisseur)

Wolfgang Niedecken (Musiker)

Prof. Marcel Odenbach (Künstler)

Falk Richter (Theaterautor und Regisseur)

Clemens Riha (Journalist)

Prof.Ulrike Rosenbach (Künstlerin)

Julian Rosefeldt (Filmkünstler und Regisseur)

Karin Sander (Künstlerin)

Rocko Schamoni (Künstler)

Denis Scheck (Literaturkritiker und Journalist)

Karin Schmidt-Friderichs (Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels)

Heide Schneider-Sonnemann (Rechtsanwältin)

Martin Sonneborn (Satriker, Journalist, Politiker)

Klaus Staeck (Grafikdesigner und Karikaturist)

Prof. Jan Standke (Vorsitzender AKJ e.V.)

Prof.Dr. Bernd Stegemann (Dramaturg und Autor)

Berit Stumpf (Performance – Künstlerin und Schauspielerin)

Bastian Trost (Performer, Schauspieler)

Prof. Manos Tsangaris (Präsident der Akademie der Künste, Berlin)

Oliver Vogel (verlegerischer Geschäftsführer)

Insa Wilke (Literaturkritikerin und Moderatorin)

Hubert Winkels (Literaturkritiker)

Prof. Dr. Siegfried Zielinski (Medientheoretiker)

Slavoj Žižek (Philosoph)